CAPPELLE DI SINISTRA

A sinistra della cappella maggiore si trova la Cappella Gondi, disegnata da Giuliano da Sangallo (1503), dove è conservato il Crocifisso di Filippo Brunelleschi, l'unica scultura lignea conosciuta del grande architetto fiorentino. Secondo una storia riportata dal Vasari, il Brunelleschi lo avrebbe scolpito in risposta al Crocifisso di Donatello conservato in Santa Croce e da lui definito primitivo. Le volte contengono serie di affreschi fra i più antichi della chiesa, del Trecento, attribuiti a maestranze greco-bizantine. La vetrata è recente e risale al secolo scorso.

Segue la Cappella Gaddi, di Giovanni Antonio Dosio (1575-1577), ammirata dai contemporanei come la prima cappella fiorentina incrostata a commesso di marmi e pietre dure. Vi si trovano dipinti e affreschi del Bronzino e del suo allievo Alessandro Allori, oltre a bassorilievi di Giovanni Bandini.

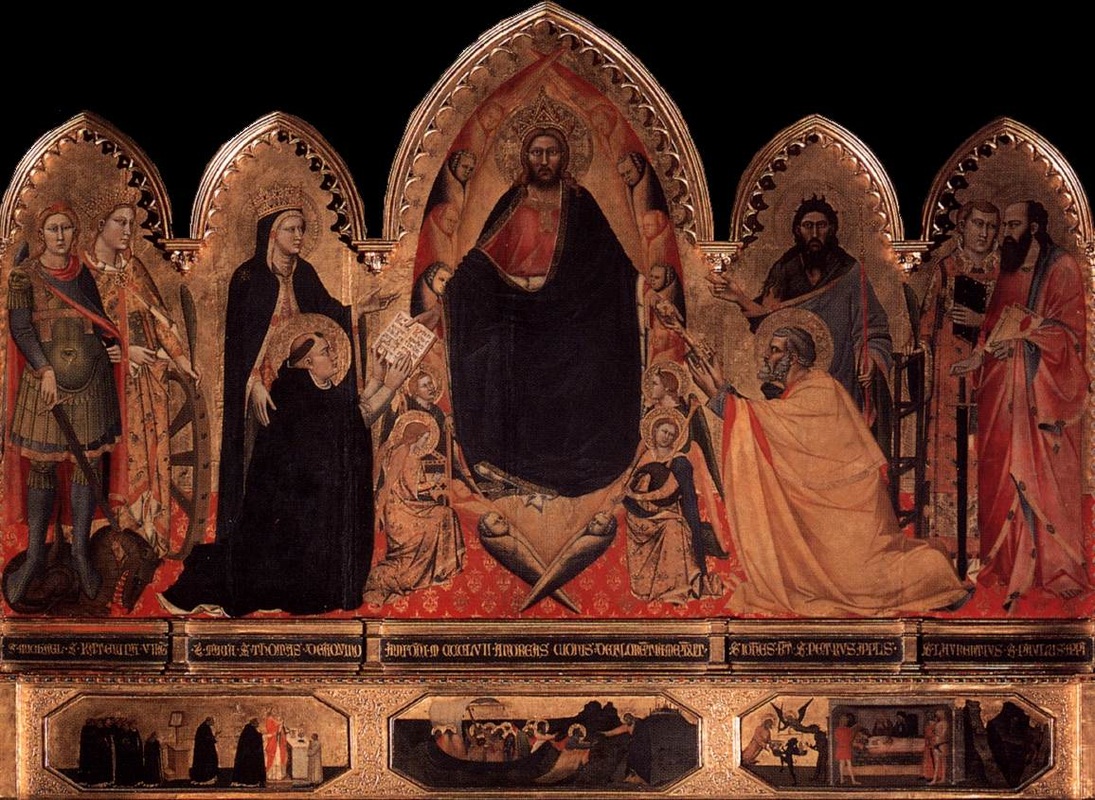

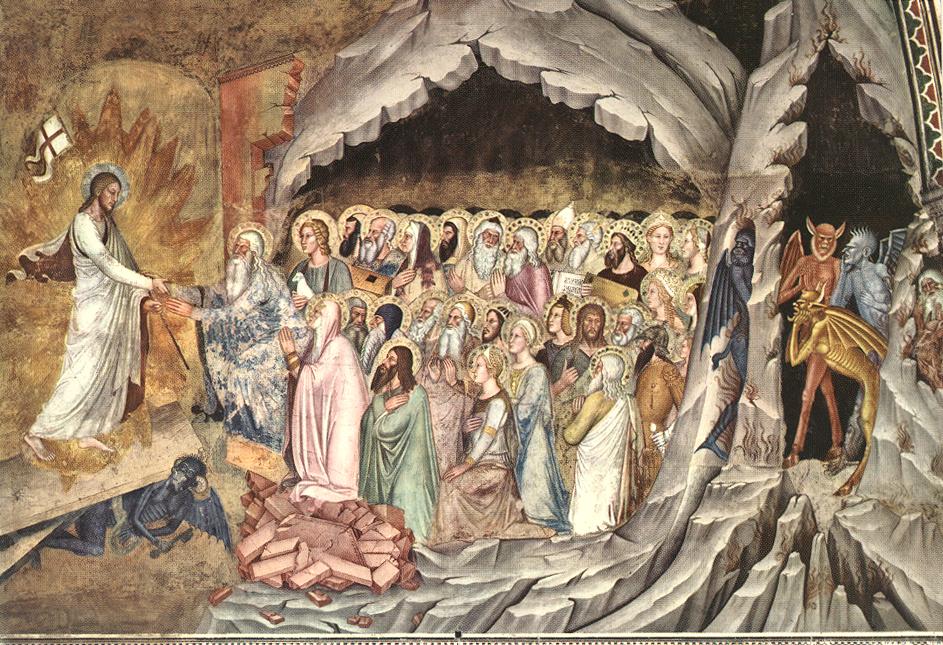

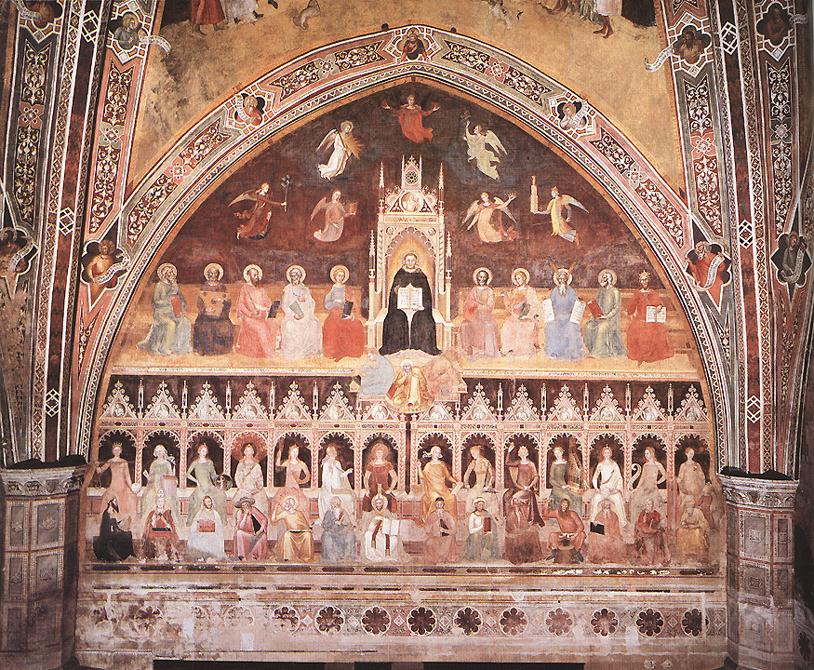

In fondo al braccio sinistro del transetto, in posizione rialzata simmetricamente alla Cappella Rucellai, si trova la Cappella Strozzi di Mantova, per distinguerla da quella di Filippo Strozzi. Anche questa è coperta di affreschi pregevoli, che risalgono al 1350-57, fra le migliori opere di Nardo di Cione (fratello di Andrea Orcagna), e rappresentano i regni dei cieli strutturati secondo la Divina Commedia di Dante: sulla parete di fondo il Giudizio Universale, dove si trova anche un ritratto di Dante, a destra l'Inferno e a sinistra il Paradiso. Sull'altare maggiore Il Redentore con Madonna e santi dell'Orcagna. Nardo di Cione preparò anche il cartone per la vetrata della cappella.

Sulla parete esterna della cappella si trova un orologio affrescato, dove si può leggere anche un distico di Agnolo Poliziano. Poco distante si apre a destra la cappella del Campanile, con resti di decorazioni ad affresco trecentesche, un'Incoronazione di Maria all'esterno e un San Cristoforo all'interno. Sulla parete sinistra del transetto, sopra le due porte, un elegante vano progettato da Fabrizio Boschi nel 1616 ospita un sepolcro Cavalcanti.

Segue la Cappella Gaddi, di Giovanni Antonio Dosio (1575-1577), ammirata dai contemporanei come la prima cappella fiorentina incrostata a commesso di marmi e pietre dure. Vi si trovano dipinti e affreschi del Bronzino e del suo allievo Alessandro Allori, oltre a bassorilievi di Giovanni Bandini.

In fondo al braccio sinistro del transetto, in posizione rialzata simmetricamente alla Cappella Rucellai, si trova la Cappella Strozzi di Mantova, per distinguerla da quella di Filippo Strozzi. Anche questa è coperta di affreschi pregevoli, che risalgono al 1350-57, fra le migliori opere di Nardo di Cione (fratello di Andrea Orcagna), e rappresentano i regni dei cieli strutturati secondo la Divina Commedia di Dante: sulla parete di fondo il Giudizio Universale, dove si trova anche un ritratto di Dante, a destra l'Inferno e a sinistra il Paradiso. Sull'altare maggiore Il Redentore con Madonna e santi dell'Orcagna. Nardo di Cione preparò anche il cartone per la vetrata della cappella.

Sulla parete esterna della cappella si trova un orologio affrescato, dove si può leggere anche un distico di Agnolo Poliziano. Poco distante si apre a destra la cappella del Campanile, con resti di decorazioni ad affresco trecentesche, un'Incoronazione di Maria all'esterno e un San Cristoforo all'interno. Sulla parete sinistra del transetto, sopra le due porte, un elegante vano progettato da Fabrizio Boschi nel 1616 ospita un sepolcro Cavalcanti.

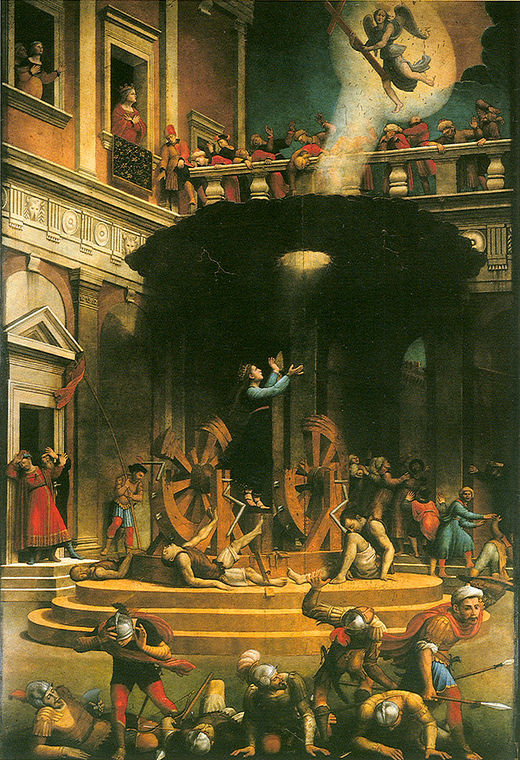

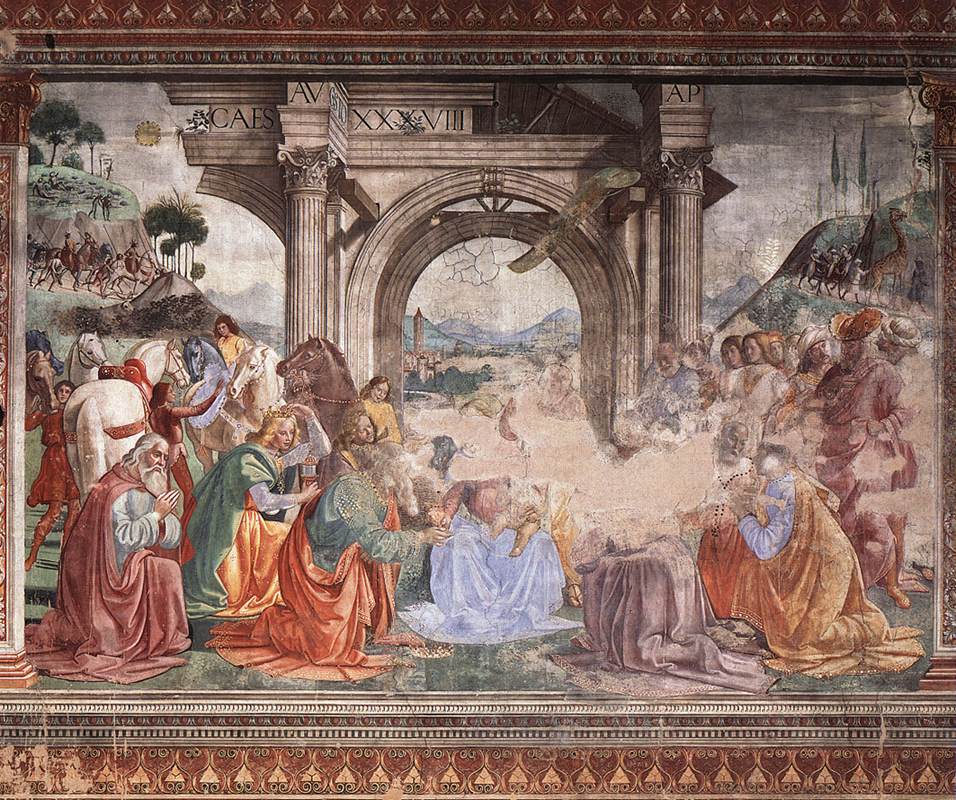

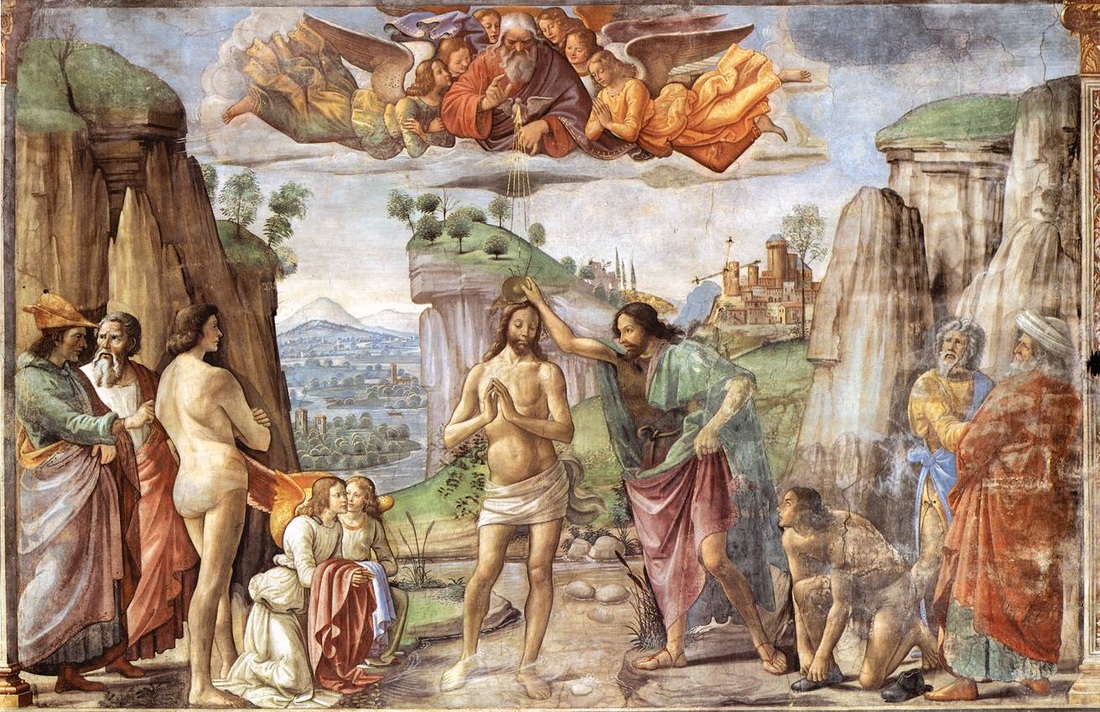

La Cappella Maggiore o Cappella Tornabuoni si trova al centro della chiesa dietro l'altare maggiore. Il Crocifisso centrale è un'opera del Giambologna. Il coro conserva un importantissimo ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio, al quale probabilmente lavorò anche un giovanissimo Michelangelo Buonarroti, allora nella sua bottega. Sono rappresentati episodi della Vita della Vergine e San Giovanni, ambientate nella Firenze contemporanea e con numerosi ritratti dei committenti e di personalità fiorentine dell'epoca, caratteristica tipica del Ghirlandaio. Sul muro posteriore sono raffigurate le scene di San Domenico che brucia i libri eretici, Il martirio di San Pietro, L'annunciazione e San Giovanni nel deserto. Sugli spicchi della volta sono rappresentati gli Evangelisti.

Le vetrate policrome furono eseguite nel 1492 da Alessandro Agolanti su disegno di Ghirlandaio.

Le vetrate policrome furono eseguite nel 1492 da Alessandro Agolanti su disegno di Ghirlandaio.

OPERE di Domenico Ghirlandaio

Parete Sinistra

Parete Destra

Parete di Fondo e Volte

TRINITA' DI MASACCIO

.La trinità del Masaccio

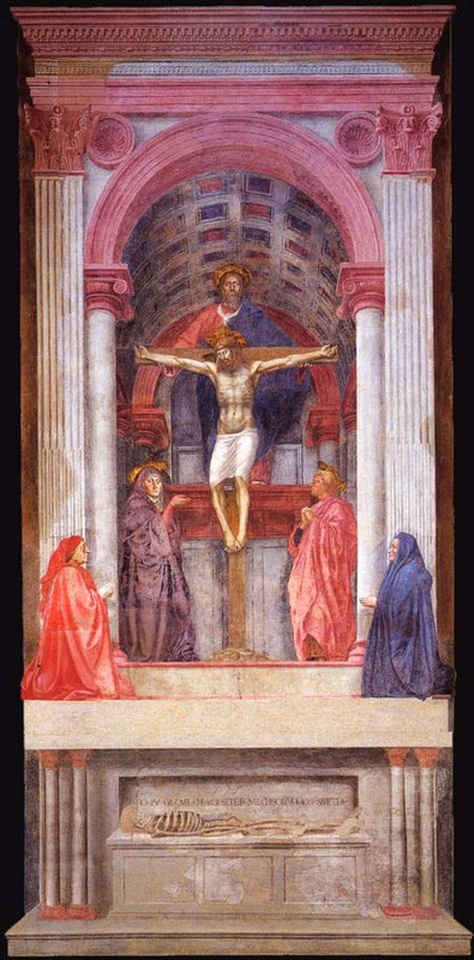

Nella terza arcata della navata di sinistra, al posto dell’altare, vi è l’affresco della Trinità di Tommaso Guidi, detto Masaccio (1425-1426).

Nel 1570 Giorgio Vasari sovrappose all'affresco un altare di pietra e la tavola della Madonna del Rosario ora esposta nella cappella Bardi, in esecuzione del testamento di Camilla di Pietro Capponi, vedova di Pietro Arrighetti.

In occasione della ristrutturazione ottocentesca della chiesa l'affresco fu ritrovato in buone condizioni, fu staccato e sistemato sulla parete interna della facciata, tra la porta centrale e quella del lato orientale. Nel 1952, quando fu restaurato l'affresco fu scoperta sotto l'intonaco la Morte (o scheletro) dipinta da MASACCIO alla base dell'affresco della Trinità, questa fu rimessa al suo posto originale. Sullo scheletro giacente corre la scritta "IO FU GIÀ' QUEL CHE VOI SETE E QUEL CHI SON VOI ANCOR SARETE". Non si tratta di un terrificante richiamo alla caducità della vita che iroppo male suonerebbe nella trionfale rappresentazione della Santissima Trinità. Sono invero le stesse parole che Cristo, già vivo sulla terra come gli uomini esiliati per il peccato di non sottomissione a Dio, rivolge al Padre in cui vive per l'eternità sottomettendosi completamente a lui, fino alla morte. E' san Giovanni che ce le riferisce (17,10-11): "Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi". Agli umani, quindi, sicuri della realtà fisica del proprio corpo, tempio dello Spirito Santo destinato alla vita eterna, la certezza dell'esistenza di Dio nella certezza della testimonianza del Risorto.

La magnifica composizione architettonica, uno dei primi e più perfetti esemplari di prospettiva rinascimentale, è ancora scuola agli artisti, come lo fu nella prima metà del '400. Nel prospetto di una cappella simile a quello di un arco trionfale classico, in alto, si vede l'Eterno Padre, sotto, lo Spirito Santo in forma di colomba, e Gesù crocifisso tra la Madonna e san Giovanni Evangelista. Ai due lati, più in basso, le figure dei committenti, marito e moglie.

MASACCIO dipinse l'affresco spostato a sinistra rispetto all'asse della parete, verso mezzogiorno, perché il punto di vista dal quale se ne sarebbe avuta una visione complessiva da lontano - il portale che abbiamo riaperto (vedi sopra) - è spostato a destra, verso settentrione, sulla parete a fronte. Entrando in chiesa da questa parte, infatti, guardando in avanti, oltre all'intera campata con l'affresco, si vede anche parte di quella precedente, verso sud, così che la Trinità viene a trovarsi al centro preciso di questo campo ottico più vasto compreso tra i pilastri che dividono la navata centrale da quella laterale. Questo non toglie, però, che la trionfale rappresentazione della Santissima Trinità presuma anche un punto di vista ravvicinato centrale, e precisamente dalle lastre tombali allineate sull'impiantito tra gli stessi pilastri. Questa duplice possibilità di visione rafforza l'ipotesi tradizionalmente accettata dell'intervento del BRUNELLESCHI per la realizzazione dell'impianto prospettico di quest'opera straordinaria che presume proprio quegli studi specifici e quelle conoscenze che l'architetto aveva compiuto e di cui era in possesso.

Nella terza arcata della navata di sinistra, al posto dell’altare, vi è l’affresco della Trinità di Tommaso Guidi, detto Masaccio (1425-1426).

Nel 1570 Giorgio Vasari sovrappose all'affresco un altare di pietra e la tavola della Madonna del Rosario ora esposta nella cappella Bardi, in esecuzione del testamento di Camilla di Pietro Capponi, vedova di Pietro Arrighetti.

In occasione della ristrutturazione ottocentesca della chiesa l'affresco fu ritrovato in buone condizioni, fu staccato e sistemato sulla parete interna della facciata, tra la porta centrale e quella del lato orientale. Nel 1952, quando fu restaurato l'affresco fu scoperta sotto l'intonaco la Morte (o scheletro) dipinta da MASACCIO alla base dell'affresco della Trinità, questa fu rimessa al suo posto originale. Sullo scheletro giacente corre la scritta "IO FU GIÀ' QUEL CHE VOI SETE E QUEL CHI SON VOI ANCOR SARETE". Non si tratta di un terrificante richiamo alla caducità della vita che iroppo male suonerebbe nella trionfale rappresentazione della Santissima Trinità. Sono invero le stesse parole che Cristo, già vivo sulla terra come gli uomini esiliati per il peccato di non sottomissione a Dio, rivolge al Padre in cui vive per l'eternità sottomettendosi completamente a lui, fino alla morte. E' san Giovanni che ce le riferisce (17,10-11): "Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi". Agli umani, quindi, sicuri della realtà fisica del proprio corpo, tempio dello Spirito Santo destinato alla vita eterna, la certezza dell'esistenza di Dio nella certezza della testimonianza del Risorto.

La magnifica composizione architettonica, uno dei primi e più perfetti esemplari di prospettiva rinascimentale, è ancora scuola agli artisti, come lo fu nella prima metà del '400. Nel prospetto di una cappella simile a quello di un arco trionfale classico, in alto, si vede l'Eterno Padre, sotto, lo Spirito Santo in forma di colomba, e Gesù crocifisso tra la Madonna e san Giovanni Evangelista. Ai due lati, più in basso, le figure dei committenti, marito e moglie.

MASACCIO dipinse l'affresco spostato a sinistra rispetto all'asse della parete, verso mezzogiorno, perché il punto di vista dal quale se ne sarebbe avuta una visione complessiva da lontano - il portale che abbiamo riaperto (vedi sopra) - è spostato a destra, verso settentrione, sulla parete a fronte. Entrando in chiesa da questa parte, infatti, guardando in avanti, oltre all'intera campata con l'affresco, si vede anche parte di quella precedente, verso sud, così che la Trinità viene a trovarsi al centro preciso di questo campo ottico più vasto compreso tra i pilastri che dividono la navata centrale da quella laterale. Questo non toglie, però, che la trionfale rappresentazione della Santissima Trinità presuma anche un punto di vista ravvicinato centrale, e precisamente dalle lastre tombali allineate sull'impiantito tra gli stessi pilastri. Questa duplice possibilità di visione rafforza l'ipotesi tradizionalmente accettata dell'intervento del BRUNELLESCHI per la realizzazione dell'impianto prospettico di quest'opera straordinaria che presume proprio quegli studi specifici e quelle conoscenze che l'architetto aveva compiuto e di cui era in possesso.

CROCIFISSO DI GIOTTO

Il crocifisso di Giotto

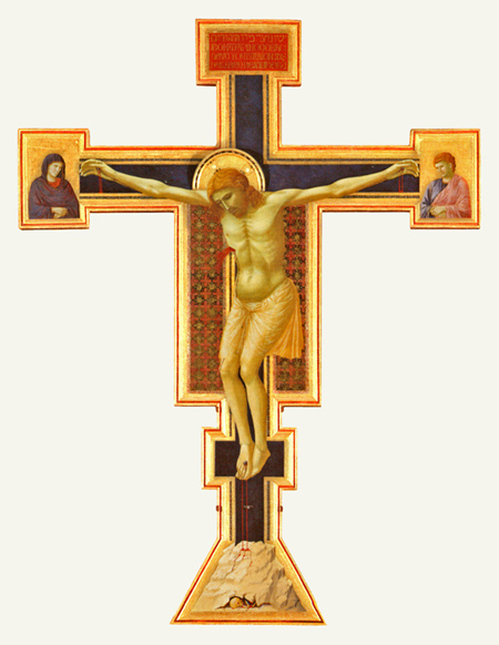

Al centro della navata, in alto, sopra agli scalini che separano la chiesa inferiore da quella superiore, è il grandioso Crocifisso di Giotto il quale, molto probabilmente, lo dipinse tra il 1288 e il 1289.

Lontano da Santa Maria Novella per più di vent'anni, magistralmente restaurato, nel 2000 è tornato ed è stato rimesso in chiesa dove, escluso il periodo relativamente breve della sua permanenza in sagrestia, era sempre stato, seppure in luoghi diversi. Originariamente sull'altare maggiore o, più probabilmente volto verso l'aula dei fedeli, sul "ponte" demolito dai Vasari - più o meno nella posizione ed all'altezza in cui si trova oggi -, nella prima metà del XVI secolo fu spostato sulla facciata interna, sopra al portale centrale dove rimase fino al 1937 appoggiato su quella base di pietra che gli fu fatta in occasione della ristrutturazione ottocentesca e che ancora si vede.

Il Crocifisso è adesso al centro della chiesa ed elevato in alto, quale vessillo del Dio sovrano. Esso è ispirato alla scuola della spiritualità francescana del Cristo patiens che evidenzia il tema della passione rispetto a quello della gloria e per questo i suoi colori sono il nero, il bianco e il rosso, colori che rappresentano la morte, la pura innocenza, il sangue e, appunto, la passione. È l'immagine del corpo di Cristo colto nell'istante dell'abbandono della vita simboleggiata dal sangue che sgorga dalle sue membra, della materia privata dell'anima ma comunque esaltata dall'incarnazione divina e, quindi, destinata alla resurrezione.

Qui, la straordinaria bellezza risiede nel realismo del modello che non è più idealizzato, come nell'arte bizzantina, ma è rispondente al vero. Nel Cristo raffigurato dal celebre pittore si sublima pertanto ogni corpo che in Cristo diventa divino e, quindi, destinato alla vita eterna anche se martoriato o straziato dalle pene e dai segni di ogni male.

Nell'uomo vero, dipinto in croce da Giotto, c’è l'adesione perfetta alla lotta dei Domenicani contro l'eresia catara che sosteneva l'assoluta negatività della materia considerata diabolica rispetto allo spirito. La vittoria sull'eresia che negava la divinità dell'umanità di Cristo rese possibile l'umanesimo che è civile e cristiano al contempo e fondamento della civiltà che, in virtù delle sue radici cristiane, ha potuto proclamare la libertà, la fratellanza e l'uguaglianza di tutti gli uomini contribuendo in maniera determinante alla definizione dei diritti umani cheParagraph. Fai clic qui per effettuare modifiche.